Quand l'économie devient géopolitique, perspectives 2022 : Lettre Jacques Cœur décembre 2021

L’interaction entre l’économie internationale et les relations internationales est passée par trois phases successives depuis 1945.

Dans un premier temps, les États-Unis ont construit un ordre international libéral économique et politique dont le double objectif fut d’assurer un contexte mondial favorable aux intérêts américains et à leurs alliés et de contribuer à l’échec du système communiste et soviétique, concurrent au plan stratégique et idéologique mais isolé au plan économique.

Avec l’échec idéologique et géostratégique du centre de pouvoir soviétique, le modèle occidental devait s’étendre à l’ensemble du monde : aux pays dits émergents (dont la Russie de Boris Elstine) et à la Chine (qui adhère à l’OMC en novembre 2001, sous pression américaine). C’est l’heure de gloire du Forum économique mondial de Davos dont les rapports Global Risks sont très inspirés par les Global Trends élaborés par le Conseil national de renseignement des États-Unis (NIC). L’objectif est de multiplier les acteurs susceptibles de promouvoir les intérêts américains à l’échelle régionale : Union européenne, l’Inde, le Japon. Il s’agit de demeure le « primus inter pares » grâce à deux leviers, le dollar comme monnaie globale et la puissance militaire qui permet de renforcer leur hégémonie technologique. Les banquiers centraux, les ministres des finances et les économistes sont en première ligne, persuadés de piloter la diffusion de la mondialisation. De l’intégration de la Chine dans le système économique international – qui a réussi en passant de 4% du PIB mondial en 2001 à 17,4% en 2021 (en dollars courants) – les Occidentaux faisaient le pari d’une convergence sociale (formation d’une classe moyenne nombreuse) et, à terme, politique.

C’était sans compter avec la « grande stratégie » déployée par le Parti communiste chinois pour qui l’intégration dans l’espace économique mondial avait pur double but de sortir la masse chinoise de la pauvreté et surtout de rebâtir une puissance de rang mondial capable de rivaliser avec les États-Unis puis de les surpasser ; il s’agit de démontrer que le système politique chinois est supérieur aux autres. L’échec de la convergence politique attendu, le constat des déséquilibres commerciaux aggravés par la stratégie des firmes américaines et la prise de conscience de l’ampleur du pillage technologique ont entraîné la réaction protectionniste brutale du 45° Président américain que son successeur n’a pas remis en cause. La géopolitique a fait retour, au sens où les politiques de restriction l’emportent sur les logiques économiques (avec un effet sur le taux d’inflation aux États-Unis). Mais la Chine avait déjà placé l’essor économique intérieur et la projection extérieure sous un étroit contrôle politique. Il s’agit donc désormais de mettre en œuvre, sous le mandat de Joe Biden, un « plan de concurrence sans catastrophe » (selon la formule de Jake Sullivan et Kurt Campbell, 2019).

Quant à l’Union européenne, qui s’est développée comme grand marché et comme acteur de la régulation, son engagement dans l’ordre international libéral a longtemps été limité au domaine économique. Depuis peu, les notions de souveraineté européenne (2017), d’autonomie stratégique (2016), reformulée en autonomie stratégique ouverte (selon Margaret Vestager), s’imposent. L’accord allemand de coalition contient la mention de la « souveraineté stratégique ». L’Union européenne prend donc conscience de ses intérêts. Comme l’indique Sabine Weyand, directrice générale du commerce à la Commission européenne et ancienne négociatrice du Brexit, « nous travaillons avec les autres quand nous le pouvons, nous travaillons de manière autonome quand nous le devons ».

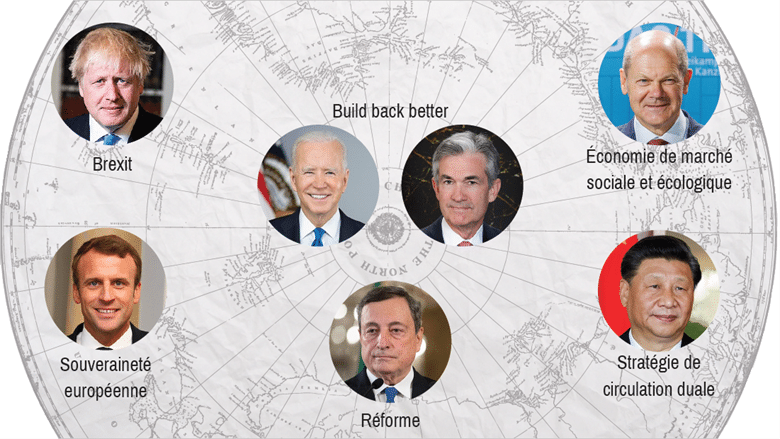

Voilà le contexte géopolitique et conceptuel de l’année qui s’ouvre, avec ses dates-clés, ses acteurs-clés et ses mots-clés. Avec partout le primat du calendrier national. Je vous propose une galerie de portraits des décideurs : 6 + 1.

Découvrir d'autres actualités Non classifié(e)

Lettre Jacques Cœur n°41 - octobre2025

Synthèse de la lettre par Michel Foucher : retrouvez l’intégralité de la lettre ici

Antoine Foucher analyse d’abord une rupture profonde : en France, le travail ne permet plus d’améliorer son niveau de vie. Depuis quinze ans, la progression du pouvoir d’achat est presque nulle, la part du patrimoine hérité dépasse celle issue du travail et les retraités ont désormais un niveau de vie comparable, voire supérieur, à celui des actifs. Le poids des prélèvements sur le travail – bien plus élevé que sur le capital, les retraites ou l’héritage – a progressivement dévalorisé l’effort et la rémunération. Il propose un « big bang » en faveur du travail, fondé sur la suppression en cinq ans de la CSG-CRDS sur les revenus d’activité, permettant un gain net de plus de 22% pour les 28 millions de travailleurs. Le financement passerait par une diversification des recettes de la protection sociale vers les revenus du capital, les héritages importants et une révision de la TVA.

Michel Foucher examine ensuite la position fragile de l’Union européenne face à la nouvelle administration américaine. L’accord commercial du 27 juillet 2025, conclu dans un rapport de force défavorable, instaure des droits de douane asymétriques (15% sur les biens européens) pour éviter une guerre commerciale, tout en laissant ouvertes de nombreuses zones de tension – notamment sur le numérique et les règles du marché intérieur. Les États-Unis, engagés dans un nationalisme économique assumé, combinent protectionnisme, déréglementation et dépenses publiques massives, tout en exerçant une pression croissante sur les entreprises étrangères. La stratégie trumpiste repose également sur la domination du dollar via les stablecoins et sur un usage politique des statistiques économiques.

Pour l’Europe, les risques sont multiples : dépendance persistante au marché américain, faiblesse de la base industrielle, lenteur à mettre en œuvre les réformes proposées par Mario Draghi (seulement 11% appliquées). Les divergences entre États membres compliquent une réponse unifiée, alors même que la géopolitique prend le pas sur le commerce et que les États-Unis n’hésitent plus à lier sécurité et échanges économiques. Face à cette nouvelle ère, marquée par les « récits » et les rapports de force, l’Union européenne doit accélérer son intégration économique, renforcer sa souveraineté numérique et technologique, et retrouver une capacité d’action stratégique pour éviter un déclassement durable.

Septembre 2025 - Newsletter JSK Advisory